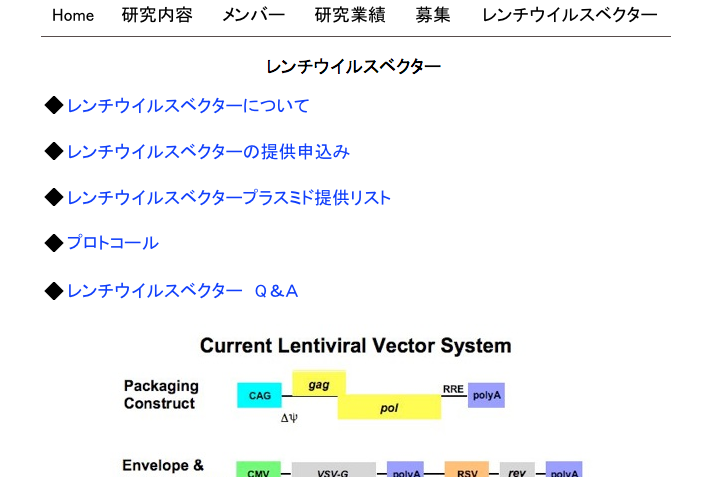

レンチウイルスベクターの基本からリン酸カルシウム法のプロトコールまで

今回紹介するのは、 理化学研究所バイオリソースセンターの細胞運命情報解析技術開発サブチームが公開している、 レンチウイルスのウェブ資料になります。 このウェブ資料にはリン酸カルシウム法のプロトコールも含まれています。

ライフサイエンスプロジェクト

今回紹介するのは、 理化学研究所バイオリソースセンターの細胞運命情報解析技術開発サブチームが公開している、 レンチウイルスのウェブ資料になります。 このウェブ資料にはリン酸カルシウム法のプロトコールも含まれています。

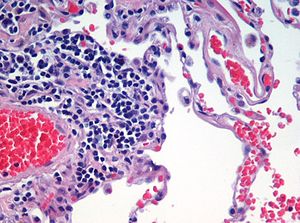

上手にパラフィン包埋切片の薄切をするための温度管理について

情報通信研究機構(NICT)をご存知でしょうか。 その名の通り情報通信研究を主に行っている総務省直轄の独立行政法人です。 このNICTの中に、生物情報グループがあり、ラボマニュアルをPDFで公開しています。 2013年4月現在のマニュアルを本文章後半に紹介しておきます。リンク先は全て生物情報グループのHPです。

ウエスタンブロッティングは、研究者の多くの方が求められる基本的な実験手法です。このウエスタンブロッティングについて、Merck-Milliporeがプロトコールをweb上にアップロードしています。

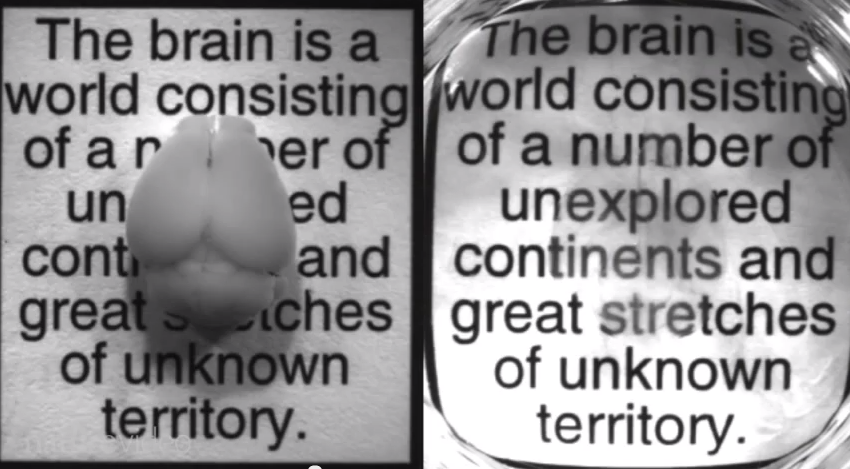

先日Natureに出た論文でニュースなどにも取り上げられている技術が「CLARITY」です。見事に脳が透明になっています。 透明にすることができると様々な利点がありますが、 中でも重要な点は、蛍光イメージングでしょう。では、その意義とは?

Gibco®による細胞培養の動画を紹介します。 どの動画も5分以内でコンパクトにまとめてあるので、 はじめて細胞の操作を行う方には見ておいてもらうのにも良いでしょう。

アガロースゲルの作製についてのプロトコールが記事が更新されていますが、 今回は、そのアガゲル作製時に出てしまう気泡を簡単にとる方法を紹介します。

アガロースゲル(アガゲル)の作成方法を紹介します。 主にDNAの電気泳動に用いられます。 ゲル中のアガロースの濃度は実験に応じて0.5%〜4%に渡り、 目的とするDNAのサイズなどに合わせて調整する濃度を決定します。また、本エントリーでは、エチジウムブロマイド(EtBr)を先に添加するプロトコールを紹介しますが、 ラボによっては後からEtBrを加える後染めを行うこともあります。

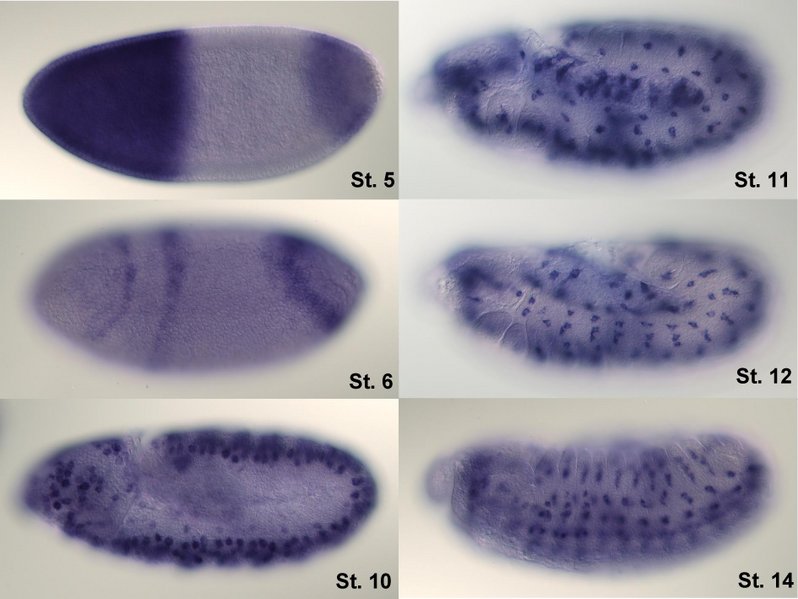

in situ hybridization(ISH)法という実験手法があります。 通常mRNAの発現などを調べるには、 組織などから抽出をした後にPCRを行うことが多いでしょう。 ですが、ISH法を扱えば、 組織中の切片において、どこの部分でmRNAが発現しているかを視覚的にとらえることができます。 もちろん組織だけでなく細胞中においても使用可能です。 しかしながら、ISH法はそれなりの技術の取得が求められます。 今回紹介するのは、ISH法について詳しく説明をしているwebサイト、BranInSituです。

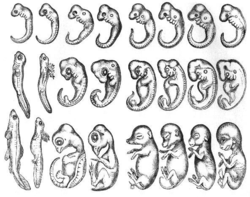

発生生物学の中でも初期胚の形態形成は 受精後から日を追うごとにダイナミックに変化をしていきます。では、実際の研究はどのように行なわれているのでしょうか。 文部科学省科学 研究費補助金・新学術領域研究「哺乳類初期発生の細胞コミュニティー」のHPにて、 初期胚解析の素晴らしいプロトコール集がPDFにてダウンロードできますので、紹介致します。