オンラインで読める教科書!?あたらしい皮膚科学

オンラインで読める皮膚科学の教科書です。 今回紹介する本は、書店でも販売されています。北海道大学皮膚科の教授である清水宏博士が書かれた書籍であり、 症例の写真などを省いた形で、 オンラインにて全編のPDFをダウンロードできるようになっています。

ライフサイエンスプロジェクト

オンラインで読める皮膚科学の教科書です。 今回紹介する本は、書店でも販売されています。北海道大学皮膚科の教授である清水宏博士が書かれた書籍であり、 症例の写真などを省いた形で、 オンラインにて全編のPDFをダウンロードできるようになっています。

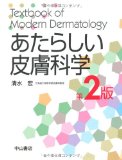

動画を中心にお送りしてきた3月もあと二回となりました。 今回紹介するのは、nature videoに紹介された動画で、 消化管の粘膜免疫の機構を示しています。 解説はもちろん英語ですが、 映像を追いながら見れば、それほど難しくはないのではないでしょうか。 美しいCGとストーリー展開。音楽もあいまって高いクオリティになっております。

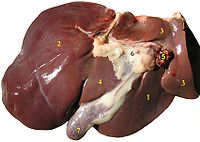

秋田大学のyoutubeチャネルには「人体のふしぎ」という動画シリーズがあります。 当方ではこれまでに、この動画を元にいくつかの記事(沈黙の臓器 肝臓など)で紹介をしております。 今回はこの秋田大学の人体のふしぎのシリーズをこちらの記事でまとめさせていただきました。 全部で11編。 感覚 器官 神経 骨格 消化・歯 消化管 肝臓 膵臓 呼吸器 循環器・血管 血液 泌尿器 この中で、一つでも気になるワードがあれば、是非、下の動画を再生してみてください。

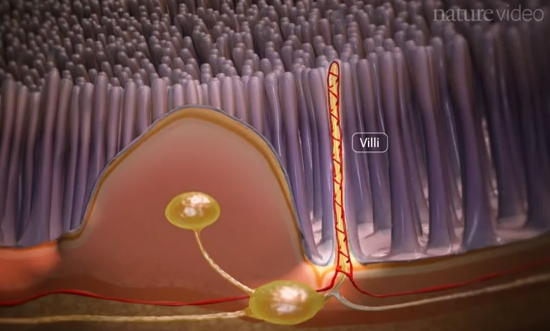

細胞生物学でメジャーな教科書といえば「細胞の分子生物学」でしょう。ですが、値段にして実に2万円を越えます。 実は、インターネットで無料公開されている細胞生物学の教科書「細胞の生物学」があります。

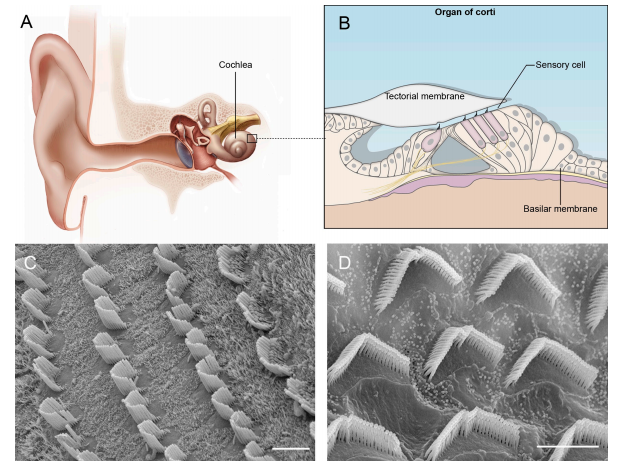

五感とは視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚です。 当サイトでよく紹介しているJournal of Cell Biology(以下JCB)にて、 以前これら五感について一つずつREVIEWが出ていました。 このJCBのレビューは今から数年前に発表されたものであり、 現在はCreative Commons Licenceに準拠して扱うことができます。 LSPでは、これらの一つ一つの感覚について、 JCBのレビューの知見を中心に、 できるだけ分かり易く紹介していこうと考えています。

肝臓はその高い再生能力が古くより知られています。 ギリシア神話でも肝臓の再生について言及があります。 ギリシア神話においては、 ゼウスの怒りをかったプロメテウスは磷付にされて、 ハゲタカに肝臓をついばまれますが、 不死のプロメテウスはあくる日には再生してしまうというものです。 今回はそんな肝臓の役割について紹介します。

なんで私たちは生まれて来たんでしょうか なんで私たちは探求するのでしょうか 時空を旅する遺伝子~最新分子生物学の不思議ワールド 時空を旅する遺伝子~最新分子生物学の不思議ワールド 分子生物学を切り口にして人間社会を説明しています。 岡田節人博士(wikipedia)は細胞の社会は人間社会と似ていると言ってたと記憶がありますが、 この本の著者 西田徹さんは生命の歴史や成り立ちは、人間社会のそれと同じであると言っています。 ひどく疎遠に思える科学と人間社会ですが、 その仕組みの巧妙さや、 そのあり方は、確かに似通っているのではないかと思わされる一冊。 M&Aやトヨタ生産方式などを引き合いに生物を語ってくれます。 2005年に出版されたので、少し時間がたっておりますが、 是非、生物系の学生には触れてみる価値があると思います。

最近、私の所属する研究室にたくさんの学生がやってきます。 ものすごく下調べをしてきている学生もいれば勢いでやってくる学生もいらっしゃいます。 少し前までは学生なんて一切こないようなラボでしたので、この違和感に戸惑う今日この頃です。 やってくる学生のほとんどが試験はどうなのでしょうか?と質問をされます。 正直、質問されても、あまり上手く答えられません。 ですが、少しだけアドバイスを書いてみようと思います。

研究者の人々には是非知っていただきたいこのサイト。JoVE。 もしも、始めてやる実験や上手くいかない実験があったとしたら、 是非キーワードをこのサイトで検索してみてください。 もし、ほしい結果がそこにあれば、 言葉で説明するよるも、このサイトの素晴らしさを感じることができると思います。

1998年8月、チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマがニューヨークで行った講演をもとに、仏教哲学から仏教の基本的な教えを理解する方法をはじ め、日々の生活の中でもできる「実戦的瞑想法」を会得する手法、いつくしみとあわれみの心を育てる手法などを、ユーモアを交えながら、やさしく説くダラ イ・ラマの教えと世界平和へのメッセージ。 世界平和のために (ハルキ文庫) わかりやすい。 訳書のせいか、全体的に単調すぎる文章ですが、 それを加味しても、十分わかりやすい。 他の宗教を否定することなく、 仏教哲学を組み込んでいくこと。 私は輪廻転生を信じませんが、それでもこの本に触れてよかったと思っています。 気にいったところが二つ。 分析的な瞑想。 批判的な心の必要性。 どんなに素晴らしい人間であれ、 事柄であれ、 間違える可能性がある。 そこに、可能性がある以上、批判的な心をもって、問いかけるのは大切であると。 批判を繰り返すことによって、より肯定できるようになる。 盲信ほど愚かなものはないと私も思います。 唯識。 客観的な事実なんてない。 それぞれ同じものを見たとしても、感じ方は人それぞれで、 実際に同じものを見ているとは限らない。 それぞれの認識の上になりたつ客観的事実は非常に感覚的で、 一緒になることはできない。 日常生活に即する面を語ってくれていると思う。 NEWSなどで語られるダライ・ラマ。 一方的な側面からの押しつけがましい情報に踊らされることなく、 多面的にひとつの事柄を批判的に見ていきたいです。 これはよりよく人である為の必要なエッセンスに感じました。