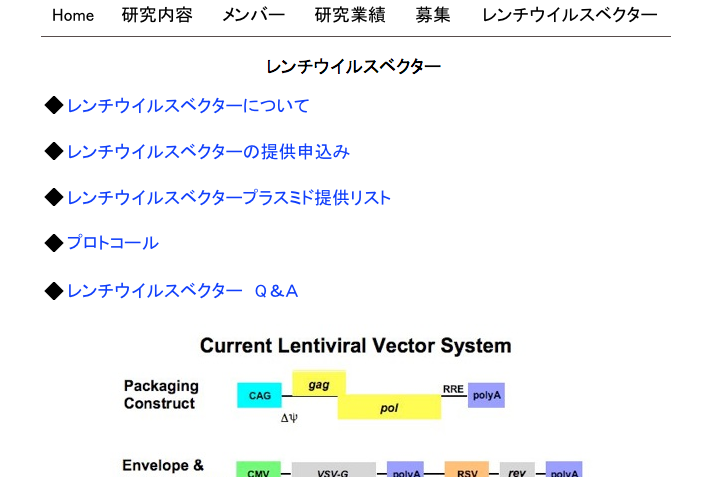

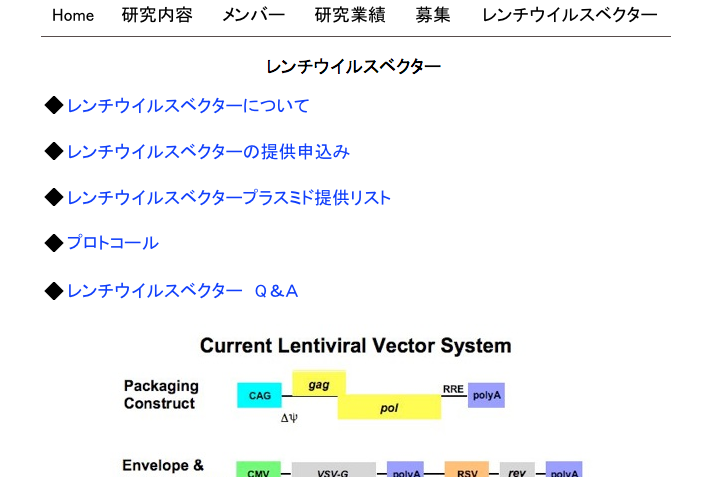

レンチウイルスベクターの基本からリン酸カルシウム法のプロトコールまで

今回紹介するのは、 理化学研究所バイオリソースセンターの細胞運命情報解析技術開発サブチームが公開している、 レンチウイルスのウェブ資料になります。 このウェブ資料にはリン酸カルシウム法のプロトコールも含まれています。

ライフサイエンスプロジェクト

今回紹介するのは、 理化学研究所バイオリソースセンターの細胞運命情報解析技術開発サブチームが公開している、 レンチウイルスのウェブ資料になります。 このウェブ資料にはリン酸カルシウム法のプロトコールも含まれています。

免疫組織データベース いむ〜の(immu~no)を紹介します。 神戸大学病院病理部が中心となり、運営をしているサイトです。免疫染色の手助けになるのではないでしょうか。 是非、サイトに訪れてみてください。

SIGMA-ALDRICHの実験プロトコールが、 オンライン上に、じっけんレシピとして紹介されています。 生物・ライフサイエンス系のプロトコールでは、 分子生物学や抗体、組織染色から細胞培養まで、 LSPではカバーできていない実験手法が多く記載されています。 本記事では、各項目の記載事項を一覧にして表示をしています(2013/6/10時点)。

京都大学の全学共通科目のページの紹介です。 このページの中には基本操作という項目があり、 基本的な化学操作一覧を動画と解説で紹介しています。 器具の洗浄やガスバーナーの使用法など、 本当に基本的なところから書いてあり、 生命科学系の研究者にとっても役に立つ動画があるのではないでしょうか。 初学の方にもおすすめしていただければと思います。

情報通信研究機構(NICT)をご存知でしょうか。 その名の通り情報通信研究を主に行っている総務省直轄の独立行政法人です。 このNICTの中に、生物情報グループがあり、ラボマニュアルをPDFで公開しています。 2013年4月現在のマニュアルを本文章後半に紹介しておきます。リンク先は全て生物情報グループのHPです。

ウエスタンブロッティングは、研究者の多くの方が求められる基本的な実験手法です。このウエスタンブロッティングについて、Merck-Milliporeがプロトコールをweb上にアップロードしています。

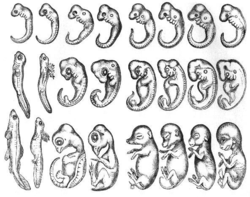

発生生物学の中でも初期胚の形態形成は 受精後から日を追うごとにダイナミックに変化をしていきます。では、実際の研究はどのように行なわれているのでしょうか。 文部科学省科学 研究費補助金・新学術領域研究「哺乳類初期発生の細胞コミュニティー」のHPにて、 初期胚解析の素晴らしいプロトコール集がPDFにてダウンロードできますので、紹介致します。