ニワトリ胚の培養から発生を知る「生命誕生」

科学映像館より生命誕生を取り上げさせていただきます。 この作品は有精卵から杯盤を取り出し、その胚発生を丁寧に追っています。 驚くべくは1963年という時代背景にありながら、その素晴らしい作品のクオリティです。

ライフサイエンスプロジェクト

科学映像館より生命誕生を取り上げさせていただきます。 この作品は有精卵から杯盤を取り出し、その胚発生を丁寧に追っています。 驚くべくは1963年という時代背景にありながら、その素晴らしい作品のクオリティです。

ケンブリッジ大学のyoutubeチャネルにて、 ニワトリ、ハエの初期胚から生体への発生過程を追った動画が公開されました。 以前紹介した顕微鏡下におけるマウス胚の発生と異なり、ストーリー性を感じられる作品です。

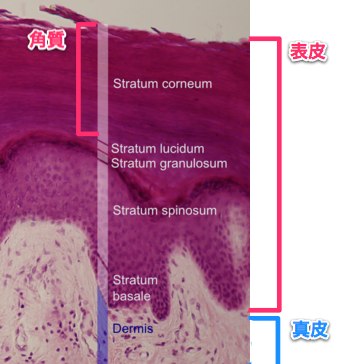

1978年に資生堂によって企画、 小林米作氏によって制作された"皮膚は生きている"という作品が科学映像館にて公開されています。 科学映像館でのコメントでは以下のように紹介されています。 「 風、温度、湿度、光など、自然環境の変化に対応している皮膚を顕微鏡、接写、シュリーレン、サーモカメラ等によって捉え、生きている皮膚の機能と皮膚の維持に必要な基礎的知識を興味深く紹介しようとするものです。」 この作品だけでも十分に面白いのですが、 せっかくですのでバックグラウンドの知識を少し紹介して見ていただければと思います。

ガラスビーカー、ガラスピペットにはじまりガラス製品は、 研究者にとって必要とされる実験器具でしょう。 大切に扱ってますか? 実際に実験用ガラス製品がどのように作られているのか、 これを機会に是非知っておいて損はないと思います。今回紹介するのは前回紹介したTHE MAKINGより「実験用ガラス器具ができるまで」です。

科学教育番組「THE MAKING 〜ザ・メイキング〜」です。今回は「天体望遠鏡ができるまで」を載せています。この番組はどちらかといえば身近な製品が多いですが、 中には新幹線やボーイング777などの大規模なもの、 分野も食品から工業製品、さらには伝統工芸品にも至ります。

顕微鏡の対物レンズだったらもっと良かったかもしれませんが、 今回はカメラのレンズがどのようにできているかを知ることができるmovieを紹介します。 科学映像館より「科学の眼 ニコン」です。 日本光学工業株式会社、つまりNIKONですね。 ニコンは現在も科学分野において顕微鏡を始めとする様々な場所で役に立っています。 私たち生命科学者はミクロの世界を見るため顕微鏡を使いますが、 天体学者にとっての望遠鏡にもニコンブランドが使われています。 例えばNASAにて使用されている一眼レフもニコン製です。

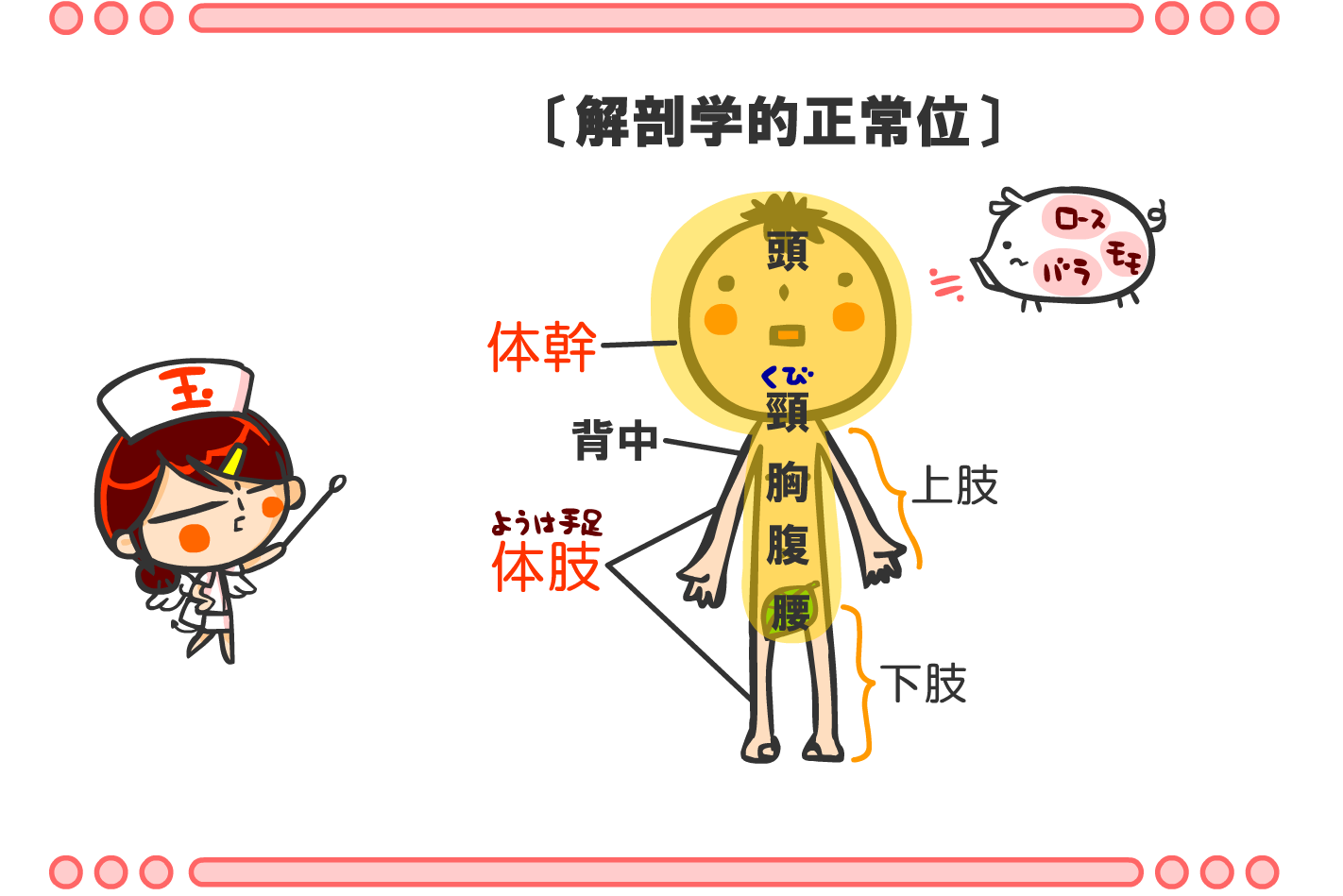

看護師のための入門講座、 解剖生理学入門というページがあります。 玉先生という先生が解剖学を簡単にまとめて紹介してくれています。 もともとは生物学の先生だったそうで、アニメで面白く紹介してくれます。 注釈に素人のお遊びと書いてありますが、 何かを学ぶきっかけや知識の簡単な確認という意味では大変役に立つと思います。

解剖学的に、私たちの体は四種類に分類されています。 上皮組織、結合組織、筋組織、そして神経組織です。 この中で神経組織は私たちが私たちたるもっとも重要な場所と言ってもいいかもしれません。 神経組織は脳や脊髄をはじめとする神経系の器官を構成する主要組織です。 だからこそ、私たちが私たちたらしめる場所とも言えると思うのです。 神経は英語でNerveといいますが、 日本語で私たちが使う"神経"という言葉を当てたのは解体新書で有名な杉田玄白らです。 神気(万物の気や精神力などを意味する)と経脈(東洋医学における気の通り道)とを合わせたことに端を発しているそうです 今回はマクロな知見からの神経についての要点をまとめた秋田大学のyoutubeチャネルの動画を紹介します。 脳にはじまり神経の基礎知識を簡単に教えてくれます。

Powers of Tenという大変有名な動画があります。 Powers of Tenとは日本語に訳すると10のべき乗という意味になります。 スタート地点はシカゴの湖畔のピクニック風景から。 天文学から分子生物学、そして物理の世界へ。 全てはリンクしていると感じることのできる素晴らしい作品だと思います。

肝臓はその高い再生能力が古くより知られています。 ギリシア神話でも肝臓の再生について言及があります。 ギリシア神話においては、 ゼウスの怒りをかったプロメテウスは磷付にされて、 ハゲタカに肝臓をついばまれますが、 不死のプロメテウスはあくる日には再生してしまうというものです。 今回はそんな肝臓の役割について紹介します。