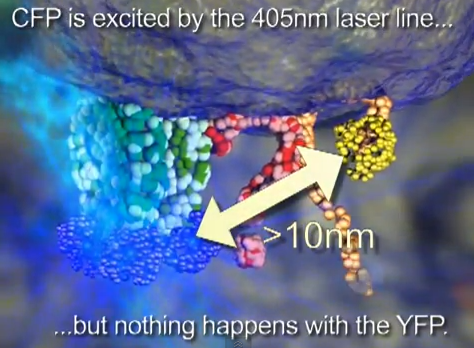

FRETの分かり易い動画と、詳しいサイトの紹介

FRET(Fluorescence resonance energy transfer, 蛍光共鳴エネルギー移動)についての分かり易いアニメーションです。 特に音声などは入っていませんが、初学の方に解説する際には十分役に立つ映像だと考えれます。より細かい知識などを得たい場合には、 京都大学の教授の松田道行博士の運営されるウェブサイト、PHOGEMONを参照してください。

ライフサイエンスプロジェクト

FRET(Fluorescence resonance energy transfer, 蛍光共鳴エネルギー移動)についての分かり易いアニメーションです。 特に音声などは入っていませんが、初学の方に解説する際には十分役に立つ映像だと考えれます。より細かい知識などを得たい場合には、 京都大学の教授の松田道行博士の運営されるウェブサイト、PHOGEMONを参照してください。

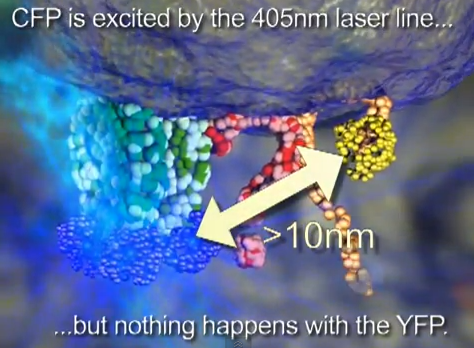

今回紹介するのは、 理化学研究所バイオリソースセンターの細胞運命情報解析技術開発サブチームが公開している、 レンチウイルスのウェブ資料になります。 このウェブ資料にはリン酸カルシウム法のプロトコールも含まれています。

RSSリーダーを使用すれば、 簡単に論文やブログの更新情報を収集することができます。 毎回それぞれのブログや雑誌のサイトにアクセスして更新しているか確認する手間が省けます。 本投稿では、当サイト(LifeScienceProject)の更新情報を、 RSSリーダーであるFeedlyで自動取得するまでの方法を紹介します。

一般的に分子生物学の分野の方々の統計解析は、 MSのExcelで事足りるように感じる方も多いと思います。 しかしながら、Rを扱えることができれば、 アドバンテージになるのは間違いありません。 例えば、箱ひげ図(Boxplot)や、生存曲線を描くKaplan -Meier法などはRを用いれば簡単に作れます。

東京オリンピックが決まったこともあり、 今回LSPでは東京シネマが1965年に制作した作品、「科学の祭典」を紹介します。 当サイトの趣旨とは少し異なりますが、科学の進歩を知ることができる良い作品と思い記載しました。

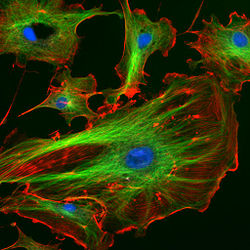

微小管は細胞骨格の一種であり、 生命科学の黎明期よりも古く、今なお盛んに研究が行われている一大分野といえるでしょう。 細胞骨格と言われていますが、 実際には筋肉のようなしなやかさも持ち合わせています。 細胞運動、細胞分裂、繊毛や鞭毛の運動も、微小管はなくてはならない存在です。今回は、この微小管のもたらす"動き"に焦点をあてた映像を紹介します。

Research Gate(http://www.researchgate.net/)というSNSをご存知でしょうか? コンセプトは、まさに研究者のためのFacebookといえるでしょう。 実に300万人を越える会員登録があり、 中でも医学と生物の会員を合わせると、3分の1にあたる100万人を優に越えているのです。今回は、このResearch Gateの簡単な紹介と感想になります。

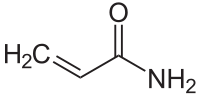

ウエスタンブロッティングなどに必要となるのが、ポリアクリルアミドゲル。 そのゲルの作製に必要な物が、アクリルアミド溶液です。 このアクリルアミド溶液にAPSとTEMEDを加える事で、重合反応を起こし、ポリアクリルアミドゲルができあがります。 本エントリーではゲル作製用の30%アクリルアミド溶液の作り方を紹介します。

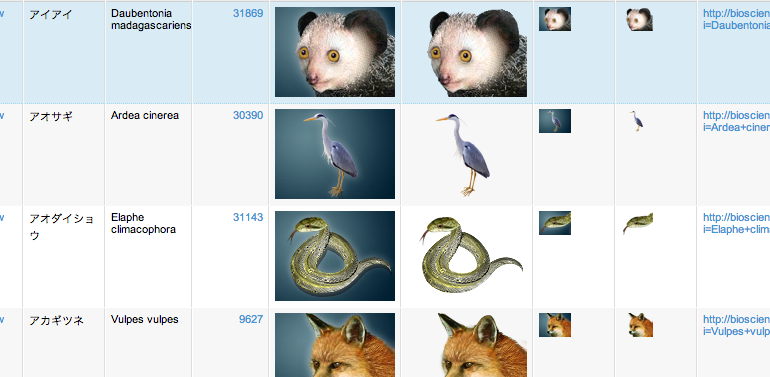

生物系の研究者には便利な画像集の紹介です。 生命科学系データベースアーカイブに収録されてある生物アイコンを紹介します。 実に200種類を超える生物のアイコンがサイズごとに手に入れることができます。

生命科学系の研究者には便利な画像集の紹介です。 ライフサイエンス統合データベースセンターが作製しているTogo picture galleryです。 クリエイティブコモンズ・ライセンス(CC)表示 2.1 日本 に基づいて利用をすることができます。